日本人の活躍をフォーカスし、サロン・デュ・ショコラ パリと東京の連携、そしてカカオの未来を問う。

前回の「ビュッシュ戦争」レポートに続き、今回お届けするのは、世界最大のチョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ」パリ大会の舞台裏で感じた、日本とフランスの揺るぎない「友情と連携」の物語です。

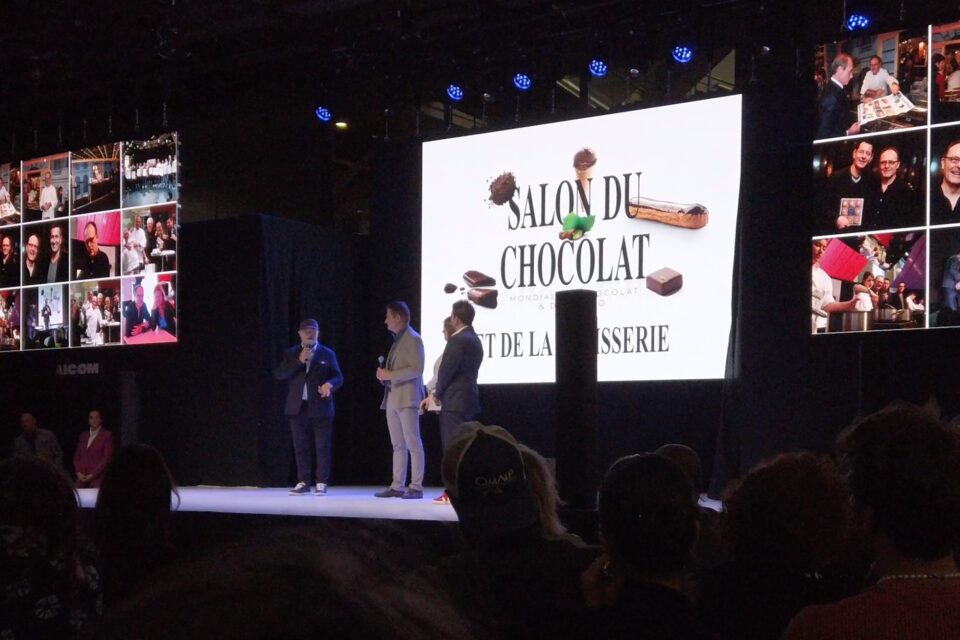

今年の30周年記念セレモニーには、主賓として登壇されたマスターショコラティエ、ジャン=ポール・エヴァン氏とともに、日本の三越伊勢丹の担当者も登壇されました。

この登壇は、単なる挨拶以上の意味を持ちます。

それは、「日本のサロン・デュ・ショコラが、世界のカカオ文化を牽引する重要な柱である」という、揺るぎない国際的評価の表明だったのです。

このパリの地で感じ取れた、日本のショコラティエたちの活躍の背景にある、深い絆と、カカオのこれからについて、私なりの愛と情熱を込めてレポートします。

Part 1:【主賓】ジャン=ポール・エヴァン氏:職人としての「倫理」と「芸術」

30周年という記念すべき大会の主賓を務められたのは、フランスの偉大なマスターショコラティエ、ジャン=ポール・エヴァン氏です。彼は単に「世界最高のショコラティエ」というだけでなく、サロン・デュ・ショコラの歴史そのものを体現する人物と言えるのではないでしょうか。

エヴァン氏の作品が愛され続ける秘密は、その完璧な技術だけでなく、職人としての倫理観にあります。

〈持続可能性への深いコミットメント〉

エヴァン氏は、2020年から「ショコラティエ・アンガジェ(Chocolatiers Engagés:厳格な基準と責任のもとに生産される高品質のショコラのために尽力するショコラティエの団体)」に加わり、持続可能で倫理的なカカオの調達に深く関わっています。彼は、カカオ生産者を創作と変革のプロセスの中核に据えることで、公正な労働条件と環境に配慮した農業を推進しています。

ーー具体的な支援の実行ーー

2023年には、ジャン=ポール・エヴァンの要望と支援によって、アフリカ・カメルーン共和国のヤウンデ近郊にあるエヌコロサン村に、カカオ加工所「エヴァン エヌコロサン」を創設しました。このセンターはカメルーンの協同組合と連携し、高品質なカカオの生産とともに、現地の労働環境や生活水準の向上、児童労働の禁止、公正な価格での取引などを運営方針としています。彼のビュッシュ・ド・ノエルにも、カメルーン産カカオを使用した「ビュッシュ エヌコロサン」のような、アフリカのカカオへの敬意を払った作品があります 。

ーーコレクションに宿る哲学ーー

エヴァン氏のビュッシュ・ド・ノエル「ビュッシュ・レクレ」のような遊び心のある作品から、カカオのテロワールを表現したグラン・クリュのボンボンまで、彼の創作は常に、厳格な技術と、カカオへの飽くなき探求心に裏打ちされている 。

エヴァン氏が体現するのは、単に美味しいチョコレートを作るだけでなく、その「文化的価値」と「社会的責任」を果たす、未来のショコラティエ像です。

世界最大のチョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ」パリ 2025の会場内には、エヴァン氏の展示コーナーも設けられていました。

このアニバーサリーエディションを祝うために、ジャン=ポール・エヴァン氏は、自らのキャリアと哲学を凝縮した特別な展示を提示しています。

○キャリアの集大成としての回顧展

彼のキャリアの中で最も象徴的な作品の素晴らしい写真をフィーチャーした回顧展は、彼の旅とユニークなスタイルを示しています。

○芸術的ビジョンの具現化

インスピレーション・アレーに設置されたチョコレートのアートワークは、彼のチョコレートの芸術的ビジョンを体現しています。

○30周年記念ケーキへの貢献

共同で30周年記念ケーキに貢献し、いくつかの有名なショコラティエとパティシエを集めて、お祝いとグルメの創造物を制作。

○価値の伝達

持続可能性と伝達に関する円卓会議での講演、彼がキャリアを通じて擁護してきた2つのコアバリュー。そして、チョコレート製造の卓越性を称える授賞式にも貢献しています。

Part 2:【日仏の絆】三越伊勢丹登壇が証明した日本の重要性

前夜祭のセレモニーでは、エヴァン氏の登壇と並び、日本の三越伊勢丹の担当者が登壇したシーンに、私は心を打たれました。

これは、パリ大会の主催者側が、日本の市場とパートナーシップをいかに重視しているかを明確に示す瞬間でした。

日本のサロン・デュ・ショコラの歴史的・文化的な重みを再確認したのです。

〈20年以上の友情と知識の共有〉

フランスと日本のサロン・デュ・ショコラは、20年以上の長きにわたり、揺るぎない「友情と知識の共有」を続けています。特にチョコレートの品質チェック体制においては、両国の連携が維持・強化され、高い評価を得ていることが強調されました。

〈エヴァン氏が語る「特別な物語」〉

エヴァン氏が、日本のサロン・デュ・ショコラの意義について「特別な物語を集積してきた」と指摘したことは、非常に深い意味を持ちます。

これは、単なるビジネス関係ではなく、20年間継続した日仏の協力が、多くのショコラティエの才能や作品、そして文化的な経験を大切に”集め、蓄積し続けてきた”という、友情の重みを表現しているのです。

〈三越伊勢丹が築いた日本のチョコレート文化〉

三越伊勢丹の担当者からは、日本のサロン・デュ・ショコラが2003年に伊勢丹新宿店でスタートして以来、20年以上にわたりパートナーシップが続いていること、そして、現在では多くの消費者の支持を集めるイベントに成長している という、驚くべき市場貢献度が共有されました。

日本のサロン・デュ・ショコラは、「フランスと日本の文化が交差する、世界で最も洗練されたチョコレートのプラットフォーム」として、サロン・デュ・ショコラ パリと不可分な関係にあることが再確認されたのです。

Part 3:【日本人シェフの活躍】世界基準となった「和の職人たち」

今年のサロンでは、従来の「エスパス・ジャポン」がなくなり、日本人シェフたちが「国際パビリオン」に統合されました。これは、日本の技術が「特別な存在」から「世界の最高基準」となった、誇るべき事実です。

〈辻󠄀口博啓シェフ、快挙の9年連続金賞!〉

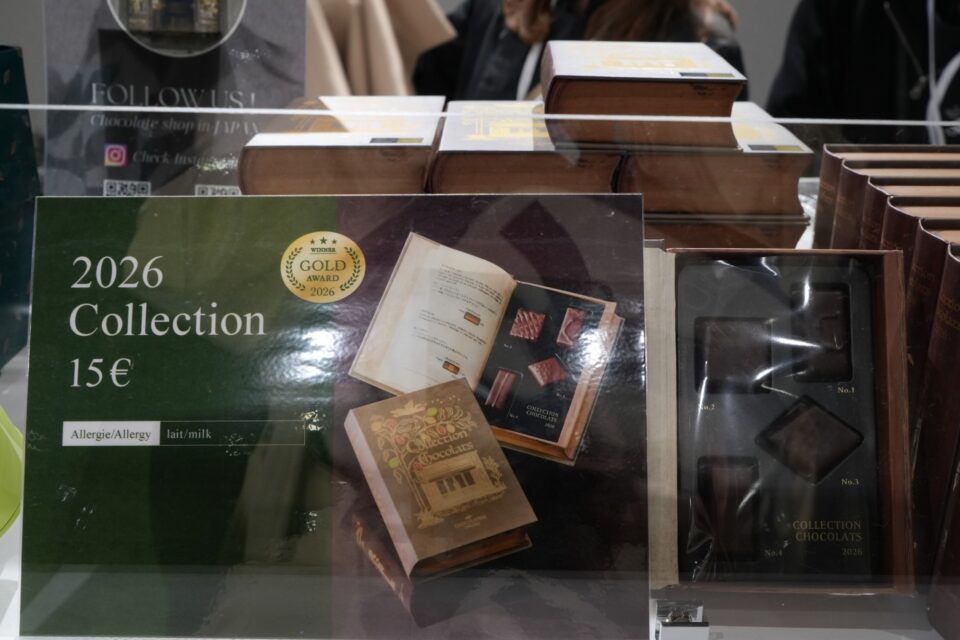

日本スイーツ協会理事を務める辻󠄀口博啓が手掛けるショコラトリー「LE CHOCOLAT DE H」は、世界最大級のショコラ品評会「C.C.C.(クラブ・デ・クロクール・ドゥ・ショコラ)」で、なんと9回連続となるゴールドタブレット(金賞)を受賞!これはまさに快挙です 。

○受賞テーマは「日本の柑橘」

今回の出品作品「日本柑香(にほんかんか)」は、「日本の柑橘」をテーマとし、万葉集にも記述がある日本最古の柑橘「大和橘(やまとたちばな)」をはじめ、温州みかん、すだち、柚子という4種の柑橘を使っています 。 (「LE CHOCOLAT DE H」日本柑香に関しては、辻󠄀口氏にインタビューさせていただいたので、また別記事にて。)

ーー評価の核心は「旨味」ーー

辻󠄀口氏は、絶滅危惧種IA類に認定されている希少な大和橘の持つ、ハーブのような香りや独特の「えぐみ」に注目。「そのえぐみをあえて深め、塩味を旨味へと昇華させることで、より奥行きのある味わいを追求した」と語られています 。この「えぐみを旨味に変える」という哲学こそ、日本の食文化と職人技の真髄であり、C.C.C.の審査員たちからも絶賛されました。

LE GUIDEでは、「私たちは日本語を話せないかもしれませんが、味覚を通してその魅力を感じ取ることができました。まさに芸術作品とも言える、類まれな味わいを体験」「絶妙な組み合わせと素材選びの繊細さ。まるで日本の植物園を旅しているかのような、美しい旅でした」とコメントしています 。

個別のボンボンに対しても、「大和橘は芳醇で奥深い香り。フルーティーなガナッシュは絶品」「すだちノワゼットは息を呑むほど繊細。柑橘とヘーゼルナッツが見事に調和しています」と、その緻密な構成が高く評価されました。

C.C.C.出品作4粒は、それぞれ柑橘の個性を最大限に引き出すカカオと組み合わせています。特に、大和橘は果汁・皮・葉を全て使用し、その香りと渋みをフルーティーなブラジル産カカオと合わせるなど、素材へのこだわりは徹底しています。

この受賞作品は、2026年1月中旬より販売開始予定とのこと、今から楽しみでなりません。

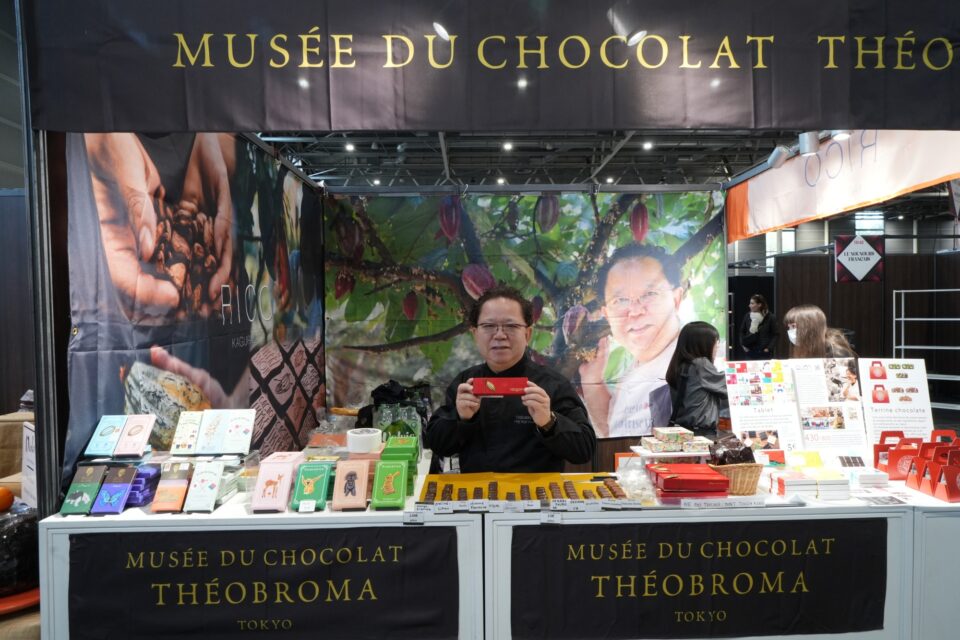

〈THÉOBROMA 土屋公二氏:美食のメニューのような創作〉

世界に名を馳せるショコラティエ「MUSÉE DU CHOCOLAT THÉOBROMA」オーナーシェフの土屋氏も、C.C.C.で継続的に高い評価を得ています。

審査員は、土屋氏の作品を試食することを「美食のメニュー(menu gastronomique)のようだ」と表現し、「10年以上にわたり、日本の料理の豊かさを見せつけてくれる」と絶賛!

ーー繊細な構成と和の融合ーー

「完璧な層と非常に繊細なフルーツパート(ゼリー)の品質が例外的」と称賛!特に、柚子とキンモクセイ(Yuzu Osmanthus)の組み合わせは「美しい発見」。また、抹茶プラリネは「カリカリのプラリネに風味を加えることに成功した方法」と評価され、日本の素材とフランスの伝統技術の融合が見事に成功していることが証明されました。

〈名古屋から世界へ!CHOCOLATERIE TAKASUの挑戦〉

名古屋に本店を構えるCHOCOLATERIE TAKASUの高須聡シェフも、今回のC.C.C.でゴールドタブレットに選出!高須氏は、2019年10月にはC.C.C.の『世界の優秀なショコラティエ100』にも選出された実力派です 。

○和の熟成と精妙さ

TAKASUの受賞作品は「Bushukan(ぶしゅかん)」「Kinome(キノメ)」「Passion café(パッションキャフェ)」「Pégase(ペガサス)」の4粒 。そのショコラの特徴は、日本の酒粕酢やアニスヒソップ、日本の白バルサミコ酢など、和の熟成技術とフレンチの素材を融合させている点 。

ーーC.C.C.審査員の賛辞ーー

審査員からは、「美しい進歩だ」と賛辞が贈られました 。特に、山椒を使った「Kinome」の評価は高く、「デリケートなフランボワーズのガナッシュ。フルーツの酸味がカカオの力強さによって見事にコントロールされており、ブラボー」と、その緻密な酸味と力強さのバランスが高く評価 。

これは、地方のショコラトリーが、その土地の食材を洗練された技術で再解釈し、国際舞台で「和の職人」としての地位を確立している、新しい挑戦の形を示しています。受賞したチョコレートは、2026年バレンタイン頃からの販売を予定とのこと。

〈佐野恵美子氏:パリっ子を魅了する日本人女性ショコラティエールと師弟の絆〉

日本人女性として初めてパリにショコラ専門店をオープンしたのが、佐野恵美子氏「Les Trois Chocolats PARIS」。

○創作の妙

佐野氏の作品には、柚子とセージを組み合わせた爽やかな「Zeste Sauvage」や、バジルとフレッシュなイチゴのパート・ド・フリュイを合わせた「Rouge Herbe」など、和とハーブの繊細な融合が見られます 。

ーーC.C.C.審査員の絶賛ーー

審査員は、彼女のショコラを「宝石のようだ」と表現し、「ガナッシュは軽やかで、空気のよう(légères, aériennes)。素材は新鮮。とにかく美しい仕事だ!」と称賛しています 。

♢次世代の飛躍

さらに今回、佐野氏のお弟子であるショコラティエ小林豊氏(CHUM’S KITCHEN)もC.C.C.に出品し、見事に銀タブレットを受賞。

小林氏の作品は、カラフルなハート型のショコラに、「サクランボ(Cerise)」や「レモン(Citron)」、「バラ(Rose)」、「モモ(Pêche)」といった組み合わせのアイデアが「美しい」と評価されました。

特に「Chum’s Rose」は、エレガントなバラの香りがチョコレートを邪魔せず見事に調和していると絶賛されています 。

師匠が築いたパリの舞台で、弟子の才能が開花するというこの事実は、日本のショコラ界が次世代へと技術と情熱を継承している強固な証拠です。

○メディア・コマースの革新

また、佐野氏は、実家の老舗「チョコレートショップ」、ぼる塾の番組「ぼる部屋」、そして高品質な八女抹茶を融合させ、「共感型メディア・コマース」という新しいビジネスモデルを成功させていました。

Part 4:【カカオの未来】気候変動と倫理への「愛」

今年のサロン・デュ・ショコラ パリの熱狂の裏で、私たちが目を向けなければならないのは、カカオが直面している危機です。

高騰する価格と生産地の危機。。。

2025年4月、カカオの価格は史上最高の1トンあたり10,000ドルを超えました 。その背景には、気候変動があります。気温上昇や予測不能な降雨は、カカオの収穫量を20〜30%も減少させ、2050年までに現在の栽培地の最大50%が不適地になるという予測もあります 。

技術と倫理の融合が鍵!この危機を救う鍵は、「持続可能性」と「トレーサビリティ」です。

・アグロフォレストリー(森林農法):カカオの原点である森に立ち返り、日陰を作る樹木をカカオと一緒に植えるアグロフォレストリーが、温度を調節し、収穫量を20%増加させる解決策として注目されています。

・企業の責任:Mars社 は2025年までに100%責任ある調達を目指し 、バリー・カレボー社も持続可能なカカオの目標を設定するなど 、倫理的なサプライチェーンへのコミットメントを強めています。

私たちがサロン・デュ・ショコラで味わう一粒一粒のショコラは、遠い生産地で懸命にカカオを育む農家の方々の情熱の結晶。

エヴァン氏の倫理的な取り組み、そして日本のシェフたちが地元素材に注ぐ愛情は、この危機の時代において、「カカオへの深い愛と責任」こそが、未来のショコラを紡ぐための、最も甘美なインスピレーションであることを示しているのです。

甘美な未来は「対話」と「継承」の先に

この30周年記念のサロン・デュ・ショコラで最も強く響いたメッセージは、「ショコラの未来は、技術の粋と倫理的な愛の対話の上に築かれる」ということでした。

今回、パリの地で、辻󠄀口氏が日本の古来の柑橘から「旨味」を抽出した技術の精妙さ、高須氏が和の熟成をカカオの力強さに融合させる「冒険心」 、そして土屋氏が10年以上にわたり築いてきた「美食のメニュー」の哲学を目の当たりにしました。

そして、この日本の職人たちの活躍は、伊勢丹が27年間にわたって培ってきたパリとの「友情の集積」という、強固なプラットフォームも背景の一部となっている。

今、カカオは気候変動という最大の危機に直面していますが、エヴァン氏がカメルーンの生産者と結んだ絆、佐野氏が地方の老舗とメディアを繋いで生み出した共感、そして師から弟子へと受け継がれる技術のバトン。

これら全てが、「カカオへの深い愛と責任」という一つの大きな輪となり、未来のショコラを紡いでいるのです。

甘美な未来を確保するためには、生産地、パティシエ、そして私たち消費者が、この「対話」と「継承」を止めないこと。

パリから持ち帰ったこの熱い感動と、未来への希望を胸に、これからも皆様に最高のスイーツの世界をお届けしていきます!