パリの夜は、ポルト・ド・ヴェルサイユでまさに狂乱の熱気に包まれました。

2025年10月28日(現地時間 19:00PM)、世界最大のチョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ」が30周年を迎え、そのオープニングナイト(前夜祭)に参加させていただきました。

イベント概要と開催時期

開催期間:2025年10月29日(水)~11月2日(日) ※28日には前夜祭

開催場所:ポルト・ド・ヴェルサイユ(Porte de Versailles)見本市会場 ホール5 (1階、2階)

出展社数:38カ国から約230件

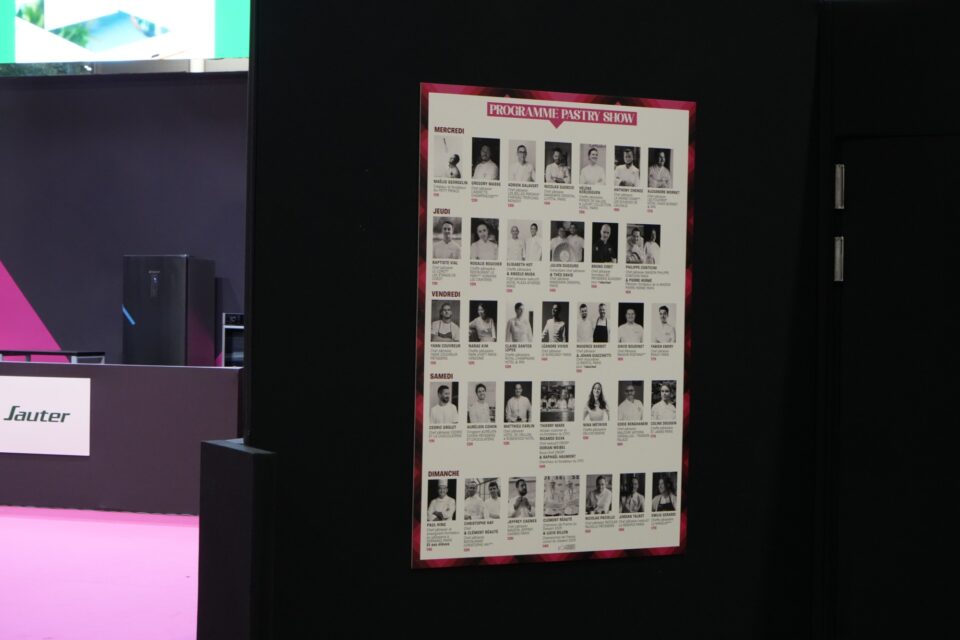

主要コンテンツ:デモンストレーション(通算35回)、カンファレンス(通算20回)、チョコレートドレス・ファッションショー、チョコレートアート展示、各国カカオ生産国ブース、日本人パティシエコーナー、量り売りなど

サロン・デュ・ショコラ・パリは、2025年10月29日から11月2日まで、パリのポルト・ド・ヴェルサイユ(Porte de Versailles)見本市会場のホール5(1階、2階)にて開催されました。この時期は例年通り10月末に行われ、フランスにおけるチョコレートシーズンの始まりを告げる重要な期間と位置づけられています 。

日本のサロン・デュ・ショコラがバレンタインシーズンに合わせた1月〜2月に開催されるのとは対照的であり、この時期設定はフランスと日本のチョコレート消費文化における根本的な違いを示唆しています。

フランスでは10月から4月がチョコレートシーズンとされており、クリスマス前のこの時期にイベントが開催されることで、ホリデーギフト需要や冬の本格的なチョコレート消費の幕開けを狙っていると分析できる。

この戦略は、単なる販売促進に留まらず、消費者のチョコレートに対する意識を「特別な日の贈答品」から「日常的な楽しみ、文化的な要素」へと広げる意図があると考えられます。

会場は約2万平方メートルという広大なスペースを誇り、38カ国から約230件もの出展社が集結。

これは日本の百貨店での催事とは比較にならない規模であり、その広大な空間と多様な出展は、多角的な体験をすることができる。

イベントは単なる物販に留まらず、35回に及ぶデモンストレーション、20回のカンファレンス、そして人気のチョコレートドレス・ファッションショーなど、多岐にわたるコンテンツが展開されることが特徴。

来場者層も家族連れ、シニアグループ、日本からの観光客、ジャーナリスト、チョコレート・菓子関係者など、老若男女問わず多様な人々がイベントを楽しんでいます。

会期前日には前夜祭も開催され、一足先にブースを回ったり、ファッションショーを観たりする機会も提供されます。

このイベントが単なる「お祭り」ではなく、業界の重要なプラットフォームであり、ビジネスと文化が融合する場として機能していることは、BtoCだけでなくBtoBの商談機会にもなっているという情報からも裏付けられます 。

2025年10月下旬にフランス・パリで開催された世界が注目するショコラの祭典、「Salon du Chocolat(サロン・デュ・ショコラ)」。

フランス パリが発祥の世界最大規模と呼ばれるチョコレートの祭典であり、世界中のチョコレート愛好家、プロフェッショナル、そしてメディアが注目する一大イベントです。

1995年から毎年開催されており、世界8都市以上(例:ニューヨーク、ドバイ、上海、クアラルンプール、イスタンブール、リマ、リヤド、ムンバイなど)で開催され、世界のカカオとパティスリーの交流拠点となっているショコラ専門の展示会には、全世界から名だたる有名ショコラティエやブランド、そしてカカオ生産者が揃い、各ブースごとに最高級の技で表現したショコラやカカオ製品などが並びます。

今年のパリは、単なる「チョコレートの見本市」という言葉では、もう括れません。美食、芸術、そしてエンターテイメントがブロードウェイのように融合した「スイーツ芸術の殿堂」へと進化していたからです。

私が会場で肌で感じた、今年のサロンの「3つの革命」、そして、スイーツ大国フランスの最高峰の挑戦と、私たち日本の誇りあるショコラティエたちの活躍を、愛を込めてレポートします!

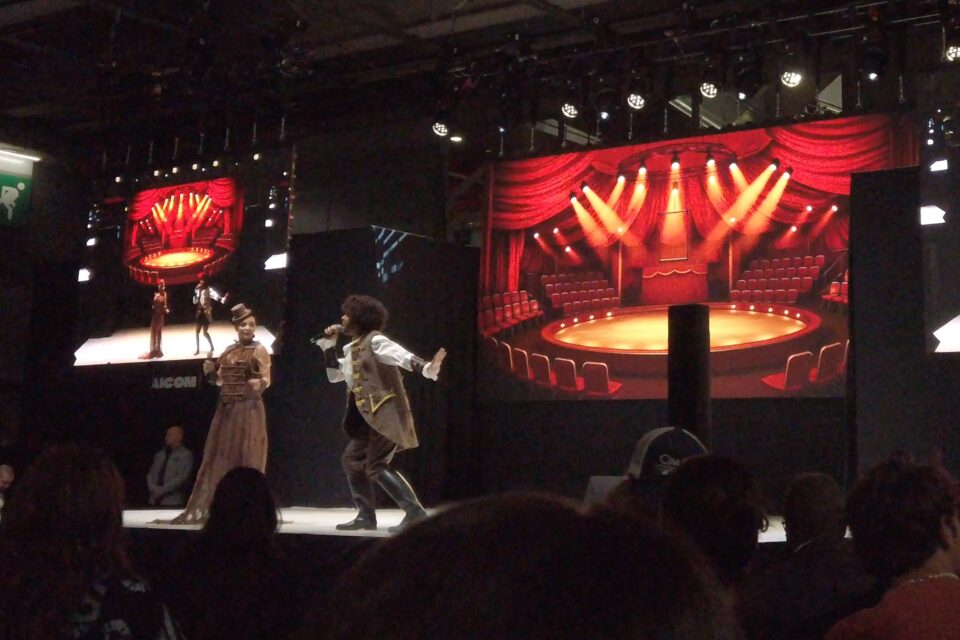

Part 1:【感涙の体験】チョコレートが踊り歌う!ミュージカルショーに心が震えた夜

毎年恒例の「チョコレートドレス・ファッションショー」は、今年も健在!

ですが、30周年を迎えた2025年。

今年のサロンが仕掛けた最大のサプライズは、伝統ある「チョコレートドレスのデフィレ」が、「ブロードウェイ・ミュージカルショー」へと大進化を遂げたことです。

制作には舞台芸術専門学校AICOMが携わり、毎日固定時間(初日は午後3時)にメインステージで開催されるこのショーは、チョコレートを「五感を刺激する総合芸術」として提示しました。

ショコラティエとデザイナーが協働して作り上げたチョコレート製の衣装は、俳優たちによって生命を吹き込まれた「動く彫刻」となり、ただ歩くだけでなく、音楽とダンスに合わせてキラキラと輝き、「チョコレートに命が吹き込まれた瞬間」を見た気がします。

前夜祭でじっくりと堪能できたのは、本当にラッキーでした。

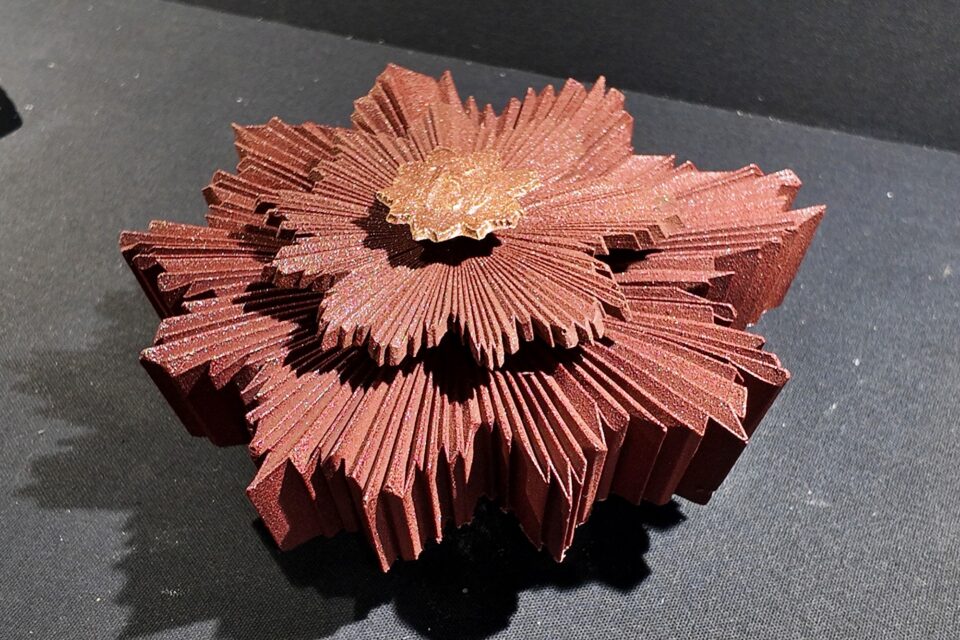

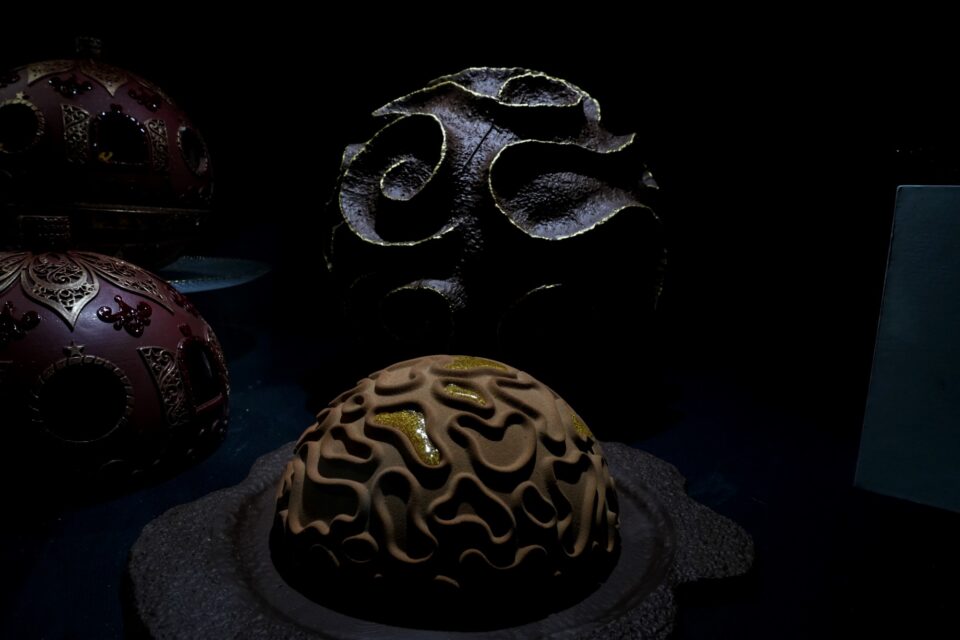

このショーは、1階のメインステージでの「動」のパフォーマンスだけでなく、2階の展示ブースにもドレスが展示される「静」のギャラリーを設けることで、その精緻な職人技をじっくりと堪能できるようになっていました。

動的なショーを見た後で、その精緻なディテールを間近で見られるなんて、ショコラ愛好家としてはたまりません。

この「動」と「静」の二段構えの展示は、サロンが単なるイベントを超え、「チョコレートの美術館」として進化していることを証明しています。

〈チャリティーを通じたDNAの再確認〉

前夜祭の収益の一部が、心臓外科支援団体に寄付されるという事実は、この祭典が持つDNAの中心に、単なる美食だけでなく「連帯感(ソリダリティー)」が組み込まれていることを明確に示しています。

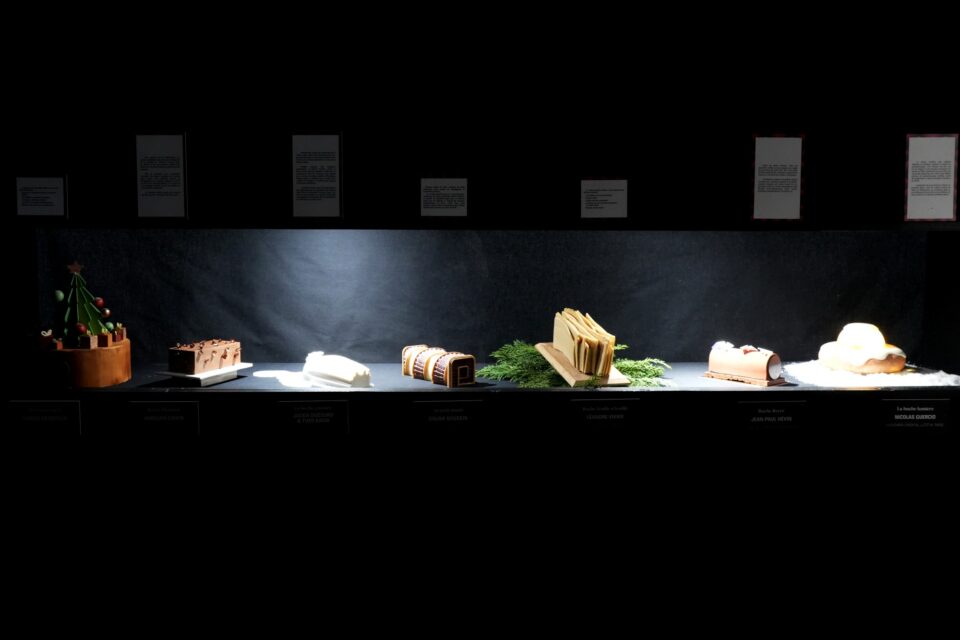

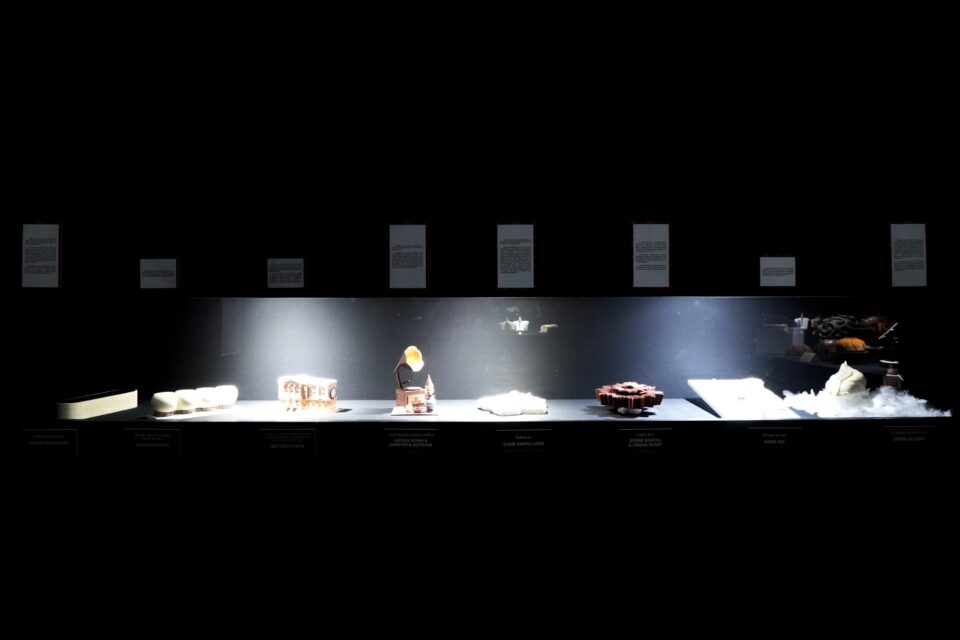

Part 2:【美しすぎる戦い】パレスホテルが火蓋を切る「ビュッシュ戦争」遺産、光、そしてラグジュアリーの物語

会場内で私が最も興奮したのは、ホリデーシーズンを彩るビュッシュ・ド・ノエル(Bûche de Noël)の、「狂宴」でした。

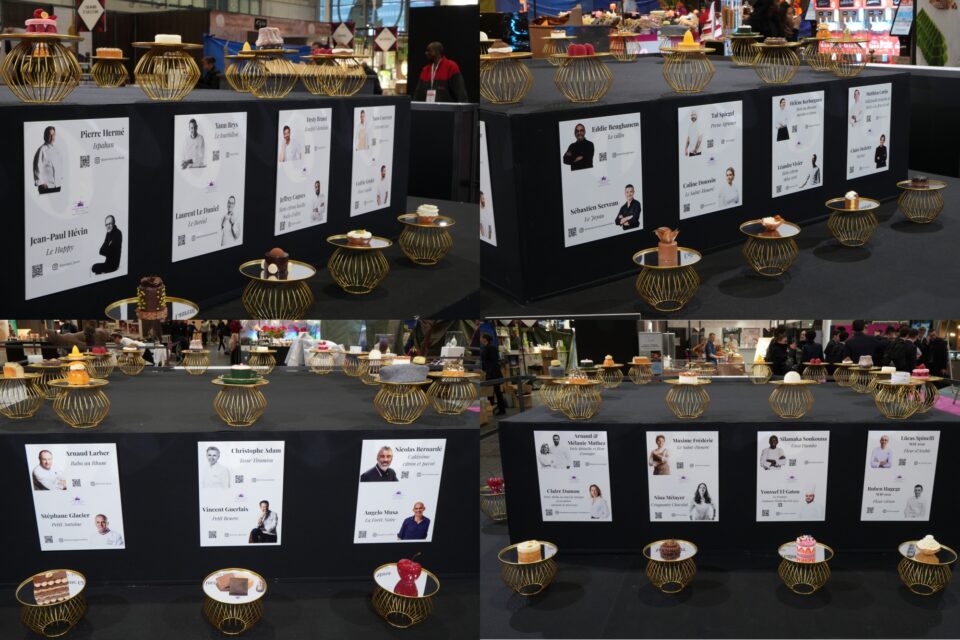

会場奥の「Maison du Père Noël(サンタクロースの家)」 から続く「BÛCHE Ô MA BÛCHE」に並んだ作品たちは、どれも「ケーキ」という枠を超えた、シェフの哲学と技術の結晶です。

このビュッシュ戦争を牽引するのは、フランス政府から最高級の認証を受けたパラスホテルのパティシエをはじめ、フランスのパティスリー界、ショコラトリー界において多大なる影響を与える実力者揃いでした。

彼らは、自らの威信をかけて、その年間を象徴する建築的かつ哲学的な挑戦を、この一本のケーキに託しているのです。

フランスという立地、歴史、内装といった固有の資産を最大限に活用し、ビュッシュ・ド・ノエルの創作に反映させる。これは、単なるクリスマスシーズンのデザート販売ではなく、世界観全体を表現するマーケティング戦略の一環であるようにも感じました。

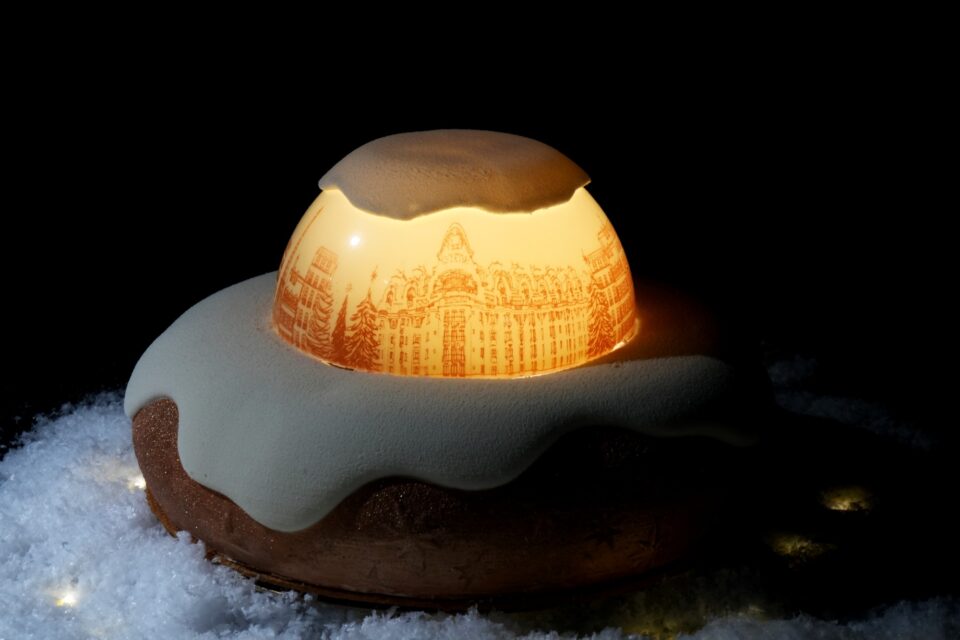

♢マンダリン・オリエンタル・ルテシア:「光のビュッシュ」(Bûche Lumière)

ルテシアのパティシエ長ニコラ・グエルシオ氏による「光のビュッシュ」は、ホテルの115周年を祝う作品として位置づけられている 。この作品は「パリの光と優雅さ」を表現し、ロマンチックで詩的な魅力を溢れさせているとされる。

この作品の戦略的価値は、単なる祝祭的な装飾に留まらない。グエルシオ氏の創作は「パティシエの伝統と技術革新」を融合させ、「100年の歴史を持つパラスホテルが、美食の創造を通じてパリを輝かせ続ける物語」を語っている 。

価格設定は8名分で115ユーロ、高級ホテルのプレミアム価格帯に属する。予約必須で、受け取りは12月23日、24日、25日、30日、31日、そして翌年1月1日に限定。

このように流通を厳しく管理することで、希少性を演出し、製品を単なるデザートではなく、キュレーションされたイベントへと昇華させている。

ラ・レゼルヴ・パリ:「ゴールドの星」(L’Astre d’Or)

ラ・レゼルヴ・パリのパティシエ長ジョーダン・タルボット氏による2025年の作品は「L’Astre d’Or」(黄金の星)と名付けられ、同ホテルの10周年を記念する重要な創作である 。このビュッシュは、「北欧の冬の物語」や北極星からインスピレーションを得た、詩的でグルメな芸術作品として位置づけられる 。

この作品の戦略的な意図は、記念年と結びつけることで、季節限定のデザートから収集価値のある記念品へと製品の価値を高めている点にあるのではないだろうか。

タルボット氏の「ゴールドの星」は、同ホテルの機密性の高い、洗練されたラグジュアリーのDNAと完全に一致している 。

構成は、チョコレート、塩バターキャラメルをアクセントにしたライスパフ入りプラリネといった、親しみやすく心地よい要素が中心になっている 。

価格は6~8名分で98ユーロ、ルテシアよりもわずかに下回る設定だが、その芸術的な実行と星型(天体のテーマ)がプレミアム価格を正当化する 。このビュッシュもまた、限定生産であり、予約と特定の引取日(12月23日、24日、25日)が厳しく定められている 。

ウォルドーフ・アストリア・ベルサイユ・トリアノン・パレス:「冬の星」(Étoile d’Hiver)

ウォルドーフ・アストリア・ベルサイユ・トリアノン・パレスのエグゼクティブ・パティシエ、エディ・ベンガネム氏が手掛ける「冬の星」(Étoile d’Hiver)は、「祝祭の魔法とパティシエのエレガンス」を捉えた作品である 。価格は95ユーロ。

構成は、カカオ分50%のミルクチョコレートの薄い殻の下に、二種のバニラを使った軽いクリーム、ミルクチョコレート、フルール・ド・セルのキャラメル、そしてザクザクとしたシリアルクランブル。ベンガネム氏が、伝統的なバニラ、チョコレート、キャラメルの組み合わせを使用しつつも、高度な技術を要するナメラカ(日本語由来のクリーミーなガナッシュ)を採用している事実は、彼が単なる視覚的な革新ではなく、テクスチャと風味の複雑さの完成度を追求していることを示している。

また、このビュッシュが2025年のサロン・デュ・ショコラで発表されたことは 、単なるホテルの季節限定オファーとしてではなく、菓子技術の「プロフェッショナルなベンチマーク」として位置づけられていることを裏付けている。

Hotel de Crillon:「ビュッシュ・ド・ノエル」

Hotel de Crillonパティシエ長マチュー・カーリン氏は、単一のビュッシュではなく、祝祭的なデザートのコレクション全体を提供。

オート・ガストロノミーの指標 Restaurant la Scène:「目録」

ミシュラン二つ星レストラン、Restaurant la Scène(ラ・セーヌ)ステファニー・ル・ケレック氏とピエール・シラク氏の参戦は、高級パティスリー市場とファインダイニングのデザート領域の融合が進行していることを示しており、技術的な実行と素材の複雑さにおいて高い基準を設定している。

菓子芸術の巨匠たち:技術力とフレーバーの革新

独立系マスターたちは、特定の核となる素材(エヴァンにとってのチョコレート)に特化したり、概念的な境界を押し広げること(エルメ)で、彼らの比類なき技術力を前面に押し出して競争する。

ピエール・エルメ:神話と彫刻、そしてカカオのテロワール

ピエール・エルメ氏の「ネーレウス」(Nereus、ギリシャ神話の海の神)と名付けられたビュッシュは、彫刻的な形状を特徴とし、「ファセット(多面体)」のようにカットされたデザインが、「輝く黒チョコレートの台座」の上で展開される 。

エルメ氏の創作戦略の根幹は、味覚の厳密な構築(goût)と対照的なテクスチャの採用にある。この作品では、エクアドル、ハシエンダ・エレオノール産のピュア・オリジン・チョコレートと、蕎麦粉が使用され、そのほろ苦さが風味に深みと複雑性を与えている 。これは、単に甘さを追求するのではなく、苦味やテクスチャのコントラストを通じて洗練された体験を提供するというエルメ氏の哲学を反映している。

彫刻的な外観は、製品が即座にハイアートとして認識されることを保証し、一般的なホテルのログとは一線を画している。エルメ氏は、比類なき風味の複雑性の体験を通じて、市場での地位を確立している。

ジャン=ポール・エヴァン:グラン・クリュ・カカオの探求とテーマ多様性「ビュッシュ レクレ」

2023-2024年のワールド・パティスリー・スターに選出されたジャン=ポール・エヴァン氏は 、新コレクションテーマ《 DES RÊVES ET DES FÈVES (夢、そしてカカオ)》のもと、「休み時間のビュッシュ」(Pause-Gourmande)をはじめ、エヴァン氏の多様なコレクションの一角を占めている。

「ビュッシュ レクレ」は、エヴァン エヌコロサンのカメルーン産カカオのムースと、キャラメルクリーム、ビスキュイショコラ、ヘーゼルナッツとキャラメル風味のミルクチョコレートのクルスティヤン。アーモンドとミルクチョコレートのクルスティヤンの土台付き。

エヴァン氏の戦略は、価格設定(67ユーロ)においてパラスホテルの基準(95ユーロ以上)を下回りながらも、特定のカカオの起源とM.O.F.(フランス最優秀職人)としての地位に裏付けられた高い技術的価値を提供する点にある 。これは、超高級市場以外の層にもアピールするものであり、「休み時間のビュッシュ」のような製品は、彼のショコラティエとしての専門知識を活かし、持ち運びの容易さと安定性を重視した、よりカジュアルな消費セグメントを狙っている。

地域を代表する巨匠や革新的な現代パティシエにも及んでいる。

ヴァンサン・ゲルレ:体験型販売と地域の名声

ヴァンサン・ゲルレ氏(Vincent Guerlais)は、主にナントを拠点とするパティシエであり、そのビュッシュは「クリスマスの魔法」というテーマで知られている。彼の戦略の特徴は、ハイエンドなビュッシュの販売と並行して、顧客が自身で祝祭的なビュッシュを作成する3時間の詳細なワークショップを有料で開催している点にある 。このアプローチは、高級製品の販売に加えて、体験型エンゲージメントを通じて忠実な顧客基盤を育成するデュアル戦略を示している。

ヤン・クヴルール:モダンデザインとアイコン

ヤン・クヴルール氏(Yann Couvreur)のビュッシュは「北極ギツネ」(Renard Arctique)。クヴルール氏は、滑らかでモダンなデザインと、彼のロゴであるキツネのモチーフを繰り返し使用することで知られている。

この「北極ギツネ」は、クリーンなライン、現代的な美的感覚を重視する、より若くデザイン志向の消費者にアピールしていると考えられる。

2025年のフランス内「ビュッシュ戦争」は、菓子芸術がますます建築的な美学と素材のトレーサビリティに深く依存していることを示している。

シェフたちは、単なる職人ではなく、食の歴史家であり、素材科学者としての役割を担っている。

パラスホテル群は、ルテシアの115周年やラ・レゼルヴの10周年といった記念すべき節目にビュッシュを絡ませることで、製品に歴史的な付加価値を与える戦略を継続している。同時に、オテル・ド・クリヨンのように、価格戦略を調整することで、ブランドのリーチを広げようとする柔軟な動きも見られる。

最も明確な動向は、ラ・セーヌがミシュラン二つ星の権威を利用して120ユーロという最高価格帯を確立したことである。これは、ガストロノミーの評価が、伝統的な高級ホテルブランドと同等、あるいはそれ以上の価格決定要因となる新たな市場の基準を示唆している。

独立系マスターたち、特にピエール・エルメ氏は、彫刻的な形状と、産地、テクスチャ、風味のコントラストに対する厳密なアプローチを通じて、技術的な卓越性を最優先している。一方、ジャン=ポール・エヴァン氏は、グラン・クリュ・カカオのテロワールを物語の中心に置き、高級でありながらも幅広い顧客に対応できる多様なコレクションを展開している。

今後のビュッシュ・ド・ノエル市場は、さらなるカスタマイズ、素材の起源の透明性、そしてデザートとハイアートの融合の深化へと向かう可能性が高い。

競争は、単なる味覚の優劣を超え、物語性、デザイン、そしてブランド体験の総合的な戦いとして継続するのだろう。と、「BÛCHE Ô MA BÛCHE」ゾーンを通じて感じた。

また、ビュッシュのネーミング一つ一つに込められた物語性(「休み時間のビュッシュ」ジャン=ポール・エヴァン、「ヤドリギのブローチ」パーク ハイアット パリ ヴァンドームなど)が、ホリデーシーズンへの期待感を最高潮に高めてくれました。

Part 3:【極上体験】パラスホテルのデザートがテイクアウトできる歓び

今回のサロンが「脱チョコレート見本市」であることの決定的な証拠が、2階中央に設けられた「CAKE TIME」という名のラグジュアリーな体験空間です。

ここは、単なるデモンストレーションの場ではなく、パラスホテルを代表するような極上のデザートを、テイクアウトまたはその場で堪能できる特別なエリアでした 。

♢パラスの贅沢を身近に 〜

私自身、マンダリン・オリエンタル・パリのジュリアン・デュグール氏のケーキをテイクアウトしてきました!

普段、パラスホテルのパティスリーを気軽に持ち帰ることはできませんが、「CAKE TIME」ではこれが可能だったのです。

「Cake Time」の特別感。

この空間では、デュグール氏以外にも、ニコラ・ゲルシオ氏(ルテシア) や、ニーナ・メタイエ氏(世界最高のパティシエ) など、一流シェフたちが日替わりで登場しました。来場者は、彼らのデザートを、「Place des Délices(喜びの広場)」で、ジョージ・キャノン社の厳選された紅茶や、グレミレ社のシャンパンと一緒に楽しむことができるのも素晴らしい空間使いだったのではと感じます。

このCAKE TIMEの充実ぶりは、今年のサロンが「ショコラティエ」だけでなく、「パティシエ」「コンフィズール」「グルマン(グルメ)」を含む「パティスリー」の最大のイベントへと拡大していることを如実に示しています。

会場内「SCULPTURES MONUMENTALES」ブースにも興奮揃いのプティガトーが展示されていました。

Part 4:【世界のスタンダードへ】日本の誇り、そして共感型コラボの進化

フランス・パリを皮切りに、今や世界8都市以上(ニューヨーク、ドバイ、上海、クアラルンプール、イスタンブール、リマ、リヤド、ムンバイなど)で開催されるこの巨大なスイーツの舞台。

今年のサロン・デュ・ショコラ パリの会場では、従来の「エスパス・ジャポン」がなくなり、私たち日本のシェフたちは、フランスで活躍する日本人シェフ同様の土俵で世界各地のシェフと肩を並べる「国際パビリオン」に統合されました。これは、日本のスイーツ技術が、もはや特別視される存在ではなく、「世界の最高基準の一つ」として認められた証拠だと感じました。

その背景には、今年の初頭、日本チームは「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2025」で見事2度目の世界王者に輝いたこの事実が関係しているのではないか。それも日本のショコラティエたちの背中を力強く押しているのは間違いありません。

また、佐野恵美子氏(レ・トロワ・ショコラ)のユニークな挑戦にも注目が集まりました。

佐野氏が実家の福岡の老舗「チョコレートショップ」と、ぼる塾の番組「ぼる部屋」というメディア、そして高品質な八女抹茶を融合させて生まれたコラボレーション 。

これは、日本のスイーツが「単に美味しい」から「みんなで一緒に作る物語」へと進化している証拠です。

八女抹茶でくるんだポップコーンや抹茶のフランは、最高峰の技術と、大衆的な「共感」を融合させる、新しい形のスイーツビジネスモデルとして、大成功を収めています 。

Part 5:最新トレンドと注目スイーツ:抹茶と「モチ」に心奪われる

会場全体を巡って私が特に強く感じたのは、フランスのパティスリー界における「和の素材」と「食感」への傾倒が、ブームから確固たるトレンドへと定着していることです。

○抹茶

もはや「エキゾチック」ではない。数年前までは珍しかった抹茶は、今やパリの主要なパティスリー、カフェ、さらには韓国系のパン屋まで、広くメニューに浸透しています。これは、単なる流行ではなく、抹茶の持つ繊細な苦味と深い「うま味」が、フランス菓子の濃厚な味わいと絶妙なバランスを生み出す「新しいスタンダード」として認められた証拠です。日本のシェフの抹茶×フランス菓子の先駆者としての活躍も、このブームを牽引しています。

○「モチ」スイーツの静かな革命

そして、私が今回のサロン訪問で特に注目したいのが、「モチ(Mochi)」の存在感。

モチは、日本を代表するデザートとして広く知られるようになりましたが、その「グルテンフリーでユニークな粘り気のある食感」が、フランスのシェフたちに新たなインスピレーションを与えています。

その先駆者として、パリ1区のAki Boulangerieが、なんと13年前から「餅」スイーツを販売していたことを教えていただきました。彼らの「餅」は、日本人になじみ深い「求肥(ぎゅうひ)ベース」。シェフの分析によると、「米の餅は硬くなるし、あまりもちもちしすぎているのは、パリでは受けない」とのこと。

この言葉に、いかに日本のシェフたちが、現地の嗜好に合わせて技術と食感を戦略的に調整してきたかという、深い洞察と努力の歴史が詰まっていると感じました。

モチは、ミシュラン星付きレストランのシェフが「ペッパーとシトラスのリゾット風モチ」としてスペシャリテに取り入れるなど、フランスのパティスリーの重要な要素である「テクスチャ(食感)」の追求において、確かな地位を確立しています。

未来のスイーツは、パリと日本で「リミックス」される!?

ミュージカルショーの歓声、「Espace REMIX」でスターシェフたちがDJの音に合わせて創造性を爆発させるライブ感。

今年のサロン・デュ・ショコラは、「スイーツは五感で楽しむアートであり、文化である」ということを、力強く世界に発信しました。

この熱狂的な前夜祭を経て、私は改めて、日本の繊細な技術と、フランスの自由な創造性、そして社会的な意識が融合した未来に、心がときめいています。

このパリでの体験を胸に、明日からも日本のスイーツ界の魅力をたっぷりとお届けしていきますね!