2026年、日本のバレンタイン会場を歩きながら、私の脳裏には何度も「あの秋のパリ」の光景がフラッシュバックしていました。今、目の前にある熱狂や、シェフたちが掲げる新しい哲学。その多くが、昨年10月のパリ巡礼で私が感じ取った「予感」と、静かに、けれど確実に共鳴していたのです。

あの日、パリの街角で拾い集めた「未来の種」を、私の足跡と共に振り返ります。

揺るぎない「背骨」を知る:伝統の再認

どんなに技術が進化し、トレンドが移ろおうとも、パリのショコラ文化を支えるのは、18世紀から積み上げられてきた歴史という名の「背骨」です。2026年のバレンタインに見られた「本質への回帰」という私たちの選択。その答えの原風景が、ここにありました。

À la Mère de Famille(ア・ラ・メール・ド・ファミーユ):1761年から続く、生活の記憶

パリ9区、フォーブル・モンマルトル通りに佇む最古のショコラトリー。1761年の創業当時の面影を残すファサードをくぐると、そこには単なる「商品」ではなく、パリの日常に溶け込んだ「文化の集積」があります。

伝統的なコンフィズリーやパレ・ド・ショコラ。華美な装飾を排したそれらは、流行に左右されない「飽きのこない美味しさ」という、菓子が持つべき本来の役割を静かに主張しています。

ここでの体験は、2026年のトレンドである「サステナビリティ」の究極の形。数百年前から変わらぬレシピと店構えを守り続けること自体が、ショコラ界における最も困難で、最も尊い仕事であることを教えてくれました。

Debauve & Gallais(ドゥボーヴ・エ・ガレ):王室御用達の品格と「薬」としての矜持

1800年、ルイ16世の薬剤師であったスルピス・ドゥボーヴによって設立されたこのメゾンは、まさにフランスショコラ史の生きた証です。

現代への警鐘: 王室御用達としての矜持が宿るピストル(板チョコ)やガナッシュは、素材に対する真摯な向き合い方を、今もなお厳格に示しています。

ショコラがかつて「健康のための薬」であったという歴史。2026年の日本で「高機能ショコラ」が脚光を浴びた背景には、このドゥボーヴ・エ・ガレが守り抜いてきた「カカオによる心身の調律」という思想への無意識の回帰があった……。そう考えずにはいられないほど、その一粒には揺るぎない「品格」が宿っています。

空間が語る「体験」の価値:セドリック・グロレ

「歴史の重み」を静かに湛える老舗の対極で、ショコラの概念を鮮やかに、そして挑発的に塗り替えていたのが、オペラ通りに誕生したCédric Grolet(セドリック・グロレ)の専門店「Cédric et la Chocolaterie」です。

パラス(宮殿)の格式を知る者が仕掛ける、破壊的イノベーション

グロレ氏は、パリの最高級ホテル「ル・ムーリス」でエグゼクティブ・パティシエを長年務め、さらには歴史ある美食ブランド「フォション」でも研鑽を積んできました。彼は、フランス菓子の「正解」とされるパラスの厳格な美意識を完全に手中に収めた上で、そこから自らを解き放った人物です。 老舗が「守る」ことで価値を維持するのに対し、彼はパラスの品格を「武器」にして、オペラ通りの専門店で「壊す(再構築する)」ことに挑んだ。このキャリアの裏付けがあるからこそ、彼の突飛にも見える演出には、決して安っぽくならない本物のエレガンスが宿っています。

「静」の伝統から「動」の没入へ

老舗が数百年変わらぬファサードで安心感を与えるのに対し、グロレ氏が提示したのは、一歩足を踏み入れた瞬間に別世界へと引き込まれる「劇場型」の空間でした。

五感を揺さぶる舞台装置: 天井から滴り落ちるかのような巨大なチョコレートのオブジェ、そして150種類ものクリエイションが並ぶ光景。

そこにあるのは「買い求める」という行為を「体験(エクスペリエンス)」へと昇華させる、計算し尽くされた演出です。

2026年、日本への波及: 実際、2026年の日本のバレンタイン会場では、シェフが目の前で仕上げるデザートや、製造工程を間近で見るライブ感がかつてないほど重視されました。グロレ氏のブランド自体は日本に上陸していないものの、彼がパリで示した「ショコラは五感で味わうエンターテインメントである」という思想の波は、確実に日本のマーケットの熱量を押し上げていたのです。

なぜ私たちは「体験」に投資するのか。

老舗で味わう「不変の価値」への対価。それに対し、グロレ氏の空間で私たちが支払うのは、その瞬間にしか味わえない「高揚感」という名の無形資産。

あえてショコラの枠を広げ、菓子というジャンルを超えた「アート体験」を提示したこと。この「伝統を知る者が仕掛ける破壊的イノベーション」こそが、2026年の消費者が求めた「新しさへの納得感」の正体であったと確信しています。

完璧な造形と、天然素材の調和:ジャド・ジュナン

オペラ通り33番地。先ほどの「Cédric et la Chocolaterie」のすぐ隣に、父である「巨匠」Jacques Genin(ジャック・ジュナン)のDNAを受け継ぎながらも、全く新しい哲学を打ち出すJade Genin(ジャド・ジュナン)の拠点があります。

知的な幾何学美とナチュラルさの両立

熱狂的な没入空間を演出するグロレ氏の隣で、ジャド氏のブティックに流れる空気は、驚くほど静謐で知的です。

彼女のシグネチャーである「ピラミッド型」のショコラ。ルーヴル美術館のピラミッドから着想を得たというその造形は、父ジャック氏が得意としたクラシックなフォルムとは一線を画す、極めて現代的なアイコンです。

彼女が徹底しているのは、白砂糖を一切使わず、無精製のキビ糖や植物由来の素材のみで味を構成すること。この「ナチュラルさ」への固執は、父譲りの素材への探究心を受け継ぎつつも、2026年の私たちが求める「倫理的な美味しさ」への彼女なりの回答なのかもしれません。

ジャド氏のショコラを口にすると、父ジャック譲りの「素材に対する誠実さ」を強く感じます。しかし、その表現方法は驚くほど軽やかで自由。彼女は父の技術を「守る」のではなく、現代の価値観に合わせて「翻訳」しているのです。

「体に良いものは地味」という先入観を、圧倒的なビジュアルとクリーンな素材で鮮やかに塗り替えた彼女の挑戦。オペラ通りの「右」でグロレが体験を拡張し、そのすぐ「左」でジャドが哲学を深化させていた。あの数メートルの間に、2026年の日本を席巻するトレンドの種がすべて揃っていた事実に、今さらながら戦慄を覚えます。

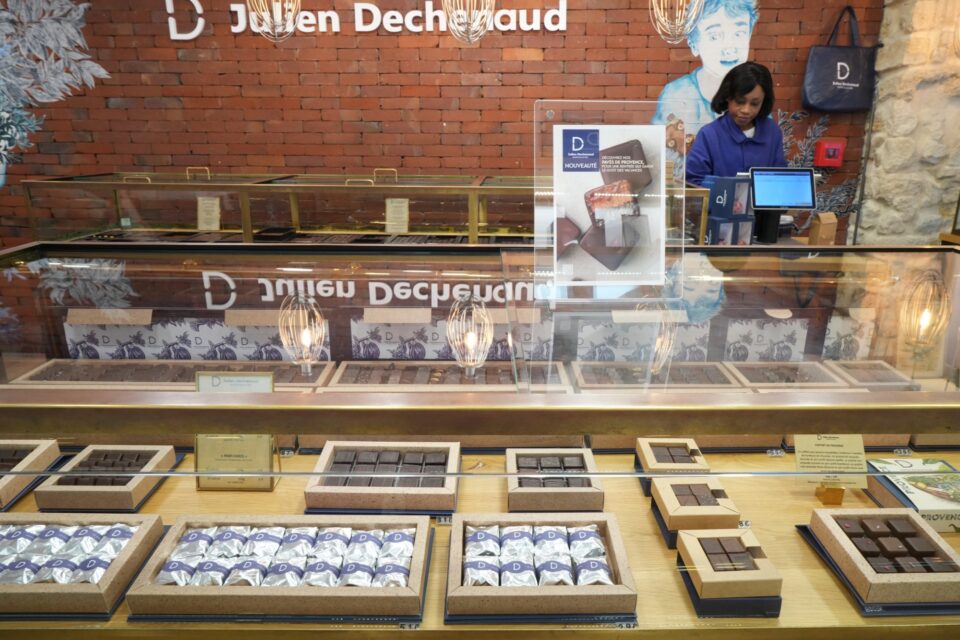

職人の「誠実」という無形の資産:ジュリアン・デシュノ

華やかなオペラ通りの喧騒を離れ、パリの東端、ヴァンセンヌの静かな街角へ。

今回の巡礼において、私がどうしても自身の目と舌で確かめたかったのは、Julien Dechenaud(ジュリアン・デシュノ)が、Bean to Barという挑戦の先に辿り着いた「表現の到達点」でした。

巨星たちのDNAと、イゼールで芽生えた原風景

彼のキャリアは、現代フランスショコラ界の「正統」そのものです。ジャン=ポール・エヴァン、パトリック・ロジェ、そしてアラン・デュカス。名だたるメゾンで製造責任者を歴任し、フランス選手権や国家最高見習い選手権(MAF)で輝かしい成績を収めてきた経歴は、圧倒的な技術的裏付けを物語っています。

しかし、彼のショコラの真の魅力は、その華やかなキャリアのさらに奥、フランス南東部イゼール県にある父のラボラトリーにあります。幼い頃に嗅いだカカオの香り、素材に触れた感覚、繰り返される職人の所作。彼にとってショコラとは、学ぶものではなく「呼吸」そのものだったのでしょう。2017年の独立後、瞬く間に3店舗へと拡大させたその推進力は、この強固な原体験という「土壌」から生まれています。

トルシーのラボで目撃した、妥協なき「Bean to Bar」の熱気

ヴァンセンヌの店舗から車を走らせ、彼がクリエイションの心臓部と定めたトルシー(Torcy)近辺のラボへ。この場所で、彼はカカオ豆の選別から製品化までを一貫して管理するプロセスに魂を注いでいました。

工房で焙煎機と向き合う彼の姿は、名だたるメゾンで完璧な製品を管理していた「責任者」としての面影を、良い意味で脱ぎ捨てていました。それは、カカオ豆という素材そのものに自らの意志を吹き込み、一粒の香りをゼロから組み立てる「設計者」としての姿です。

以前の彼は、最高級のカカオマス(原料)をいかに美しく仕上げるかのプロフェッショナルでした。しかし今の彼は、豆を焼く時間や温度を1度単位で調整し、『自分が理想とする香り』を豆の中から引き出すことから始めています。あらかじめ用意された素材に合わせるのではなく、カカオそのものを自らの哲学で染め上げる。

その主体的な姿勢こそが、彼を単なる職人の枠から、真のクリエイターへと押し上げているのです。

一粒に宿る「価値」の真実:パリの日常と日本の熱狂

ヴァンセンヌの店舗でショーケースを覗くと、そこには「100g = 13ユーロ」という、パリの日常に寄り添った誠実な数字が並んでいます。一粒に換算すれば、現地のファンが毎日でも楽しめるような親しみやすい価格です。

しかし、これが海を越え、2026年の日本の催事場に並ぶとき、その姿は一変します。例えば高島屋のバレンタイン催事では、ボンボン6個にオランジェットとジンジャーのチョコがけ各1本を添えたセットが4,968円で販売されていました。

現地価格を知る者からすれば、それは一見「特別な投資」のように思えるかもしれません。

しかし、重要なのは、私たちがその金額を支払うとき、単に物価高を嘆いているのではないということです。トルシーのラボで見たあの執念。乳化剤を排し、カカオと有機砂糖だけで香りを設計する、あの気の遠くなるような手仕事の密度。その「技術的資産」の正体を知っているからこそ、私たちは日本での価格にも深い納得感を持ち、彼の手仕事を信頼して一粒を口に運ぶことができるのです。

「不純物はいらない。カカオと有機砂糖、それだけでいい」。トルシーの工房で彼が語ったその言葉。そして、空港へ向かう直前のヴァンセンヌで再会した際の、変わらぬ真摯な眼差し。その記憶こそが、2026年の日本のテーブルに届いたあの一粒に、何物にも代えがたい「納得感」という最高の余韻を与えてくれているのです。

削ぎ落とした先にある「真実」:PLAQ(プラック)

巡礼の最後に辿り着いたのは、パリ2区の食通たちが集うニル通りに店を構えるPLAQ(プラック)です。 ここは、ショコラティエというよりも、カカオの「翻訳者」たちの拠点と呼ぶのがふさわしい場所でした。

徹底した純粋主義が生む、驚くほどピュアな体験

ショコラティエのNicolas Fernades(ニコラ・フェルナンデス)氏と、ブランドの世界観を支えるKatia Rousseau(カティア・ルソー)氏。この二人の共同作業によって確立されたのは、一切の妥協を排した「純粋主義」です。

何も足さない勇気: 使用するのはカカオ豆と未精製のキビ糖(sucre de canne non raffiné)のみ。一般的なショコラ作りに欠かせない乳化剤やバニラさえも、彼らのラボには存在しません。

「翻訳者」としての矜持: 自ら産地へ旅を重ね、カカオのテロワールを深く理解する彼らの仕事は、カカオ豆が持つ複雑なフルーティさや酸味を、一切の雑味なくタブレットへと閉じ込めることです。

カカオという植物の「命」を味わう

一口食べれば、驚くほどダイレクトなカカオの衝撃が走る。それは、単なる「甘美な嗜好品」としてのショコラを卒業し、カカオという植物が持つ本来の熱量や生命力をそのまま体感するような、非常に研ぎ澄まされた体験です。

2026年現在、PLAQは依然として日本未上陸のまま。しかし、感度の高い日本のショコラ愛好家たちが、今最もその上陸を熱望し、パリを訪れるたびに吸い寄せられるようにこの店を目指すのはなぜでしょうか。

情報が溢れ、複雑化しすぎた現代において、私たちが一粒のショコラに求めたもの。それは、デコレーションやブランドの虚飾を剥ぎ取った先にある「嘘のない真実」だったのではないでしょうか。カカオという植物の「命」をストレートに味わわせてくれるPLAQの体験は、私たちがショコラに求める本質的な価値を、改めて静かに問い直してくれました。

一粒のショコラに宿る「誠実」という未来への投資

今回のパリ巡礼で私が目にしてきたのは、単なる新店や流行の味ではなく、数百年続く伝統の重みを背負いながら、あるいは「未上陸」という孤高の立ち位置を守りながら、それぞれのやり方で「誠実さ」と「純粋さ」を形にしようともがく職人たちの、誇り高き意志の結実でした。

2026年現在、原材料の高騰や環境の変化により、ショコラの価格はかつての「嗜好品」の枠を大きく超えています。

日本でのアソートは6,000円から8,000円という大台が主流となり、一粒が700円を超えることも珍しくない。そんな現実は、一見すると驚きを持って迎えられるかもしれません。しかし、職人がカカオという命に注ぎ込んだ「誠実さ」と、伝統を未来へと繋ぐ「覚悟」を知った今、私は確信しています。私たちがその一粒に支払うのは、単なる甘美な対価ではなく、未来への投資なのだということを。

情報が溢れ、価値観が激しく揺れ動く現代において、嘘のない素材と誠実な手仕事によって作られた一粒は、私たちの心に確かな納得感を与えてくれます。日本のテーブルに届いたその一粒を口に運ぶとき、私たちはパリの街角で息づく職人たちの誇り高い「魂の欠片」を、確かに受け取っているのです。