パリの喧騒を離れ、今回は特別に日本スイーツ協会理事を務めるオーナーショコラティエ、辻󠄀口博啓シェフに単独インタビューを敢行しました。

最大級のチョコレート品評会「C.C.C.(Club des Croqueurs de Chocolat(クラブ・デ・クロクール・ドゥ・ショコラ)」において、9回連続となるゴールドタブレット(金賞)という快挙を達成した「LE CHOCOLAT DE H」。

*C.C.C.:1981年に設立された世界的に権威のあるショコラ愛好家の会

その勝利の裏側には、単なる技術を超えた、「日本の風土と素材の原点」に立ち返る深い哲学がありました。

辻󠄀口シェフが語る、受賞作「日本柑香」に込めた驚くべき「旨味」の追求、ペルーでの「FARM to BAR」への情熱、そして次世代の育成にかける想いを、たっぷりと深掘りしてお届けします。

Part 1:快挙の核心:「えぐみを旨味に昇華させる」日本人の哲学

今回、辻󠄀口シェフがC.C.C.で最高評価を得た受賞作品は、「日本柑香(にほんかんか)」。

テーマは「日本の柑橘」です。

このコレクションには、ただのみかんや柚子を使うのではない、素材の原点回帰というシェフの強い想いが込められています。

1. 日本最古の柑橘「大和橘」への探求

辻󠄀口シェフは、出品にあたり、万葉集や古事記にも記述がある日本最古の柑橘「大和橘(やまとたちばな)」に着目されました 。

『日本の柑橘文化を紐解く中で出会ったのが、絶滅危惧種IA類に認定され、現在、奈良県で植樹活動を行っているこの希少な柑橘です。その魅力と、そこに息づく日本の風土や味覚文化を改めて感じていただきたいと考えました。』

シェフは、この大和橘が持つハーブのような香りやほのかな塩味、そして独特の「えぐみ」にこそ最大の可能性を見出します。

『そのえぐみをあえて深め、塩味を旨味へと昇華させることで、より奥行きのある味わいを追求しました。』

この「えぐみを旨味に変える」という哲学は、日本の食文化(出汁のテクニックなど)に通じる、きわめて高度な味覚のコントロールです。C.C.C.の審査員からも「まるで日本の植物園を旅しているかのような、美しい旅でした」「芳醇な奥深い香り。フルーティーなガナッシュは絶品」と、その緻密な構成が絶賛されたのです 。

2. 緻密なる構成:4つのボンボンに込められた技術。葉とハーブ、全方位からのアプローチ

受賞作「日本柑香」の4粒には、それぞれ異なるカカオのテロワールと、日本のハーブやナッツを融合させ柑橘の風味を引き立たせる、緻密な計算が施されています 。

・No.3 大和橘

フルーティな味わいのブラジル産(55%)とコスタリカ産(40%)のカカオを融合させたガナッシュと、清冽な酸味を凝縮したパート ド フリュイの二層構成。果実だけでなく、皮や葉を全て使用し、香り、渋み、酸味を最大限に引き出しています。葉の香りを抽出するため、アンフュゼ(漬け込み)の技術が使われているそうです。

大和橘の葉や皮が持つ特有の香り、渋みを最大限に引き出し、「えぐみを旨味へ昇華させる」という核心的なテーマを表現。

・No.1 温州みかんと和ハッカ

温州みかんを合わせたカカオ41%のショコラオレガナッシュと、温州みかんのパート ド フリュイを融合 。和ハッカが柑橘の「甘味」と「清涼感」を際立たせる 。

ジューシーな温州みかんに、爽快感のある日本のハーブ「和ハッカ」を組み合わせています。和ハッカは香りが強くなりすぎないよう、温州みかんの優しい甘さを「助けるような」使い方をしているとのことで、その絶妙な引き算の美学に感服しました。ちなみに、この和ハッカは、能登で作られたものだそうです。

・No.2 すだちノワゼット

ドミニカ共和国産カカオ(64%/46%)と、すだちの香りをオイルに抽出して閉じ込めたした自家製ヘーゼルナッツのプラリネの組み合わせ 。

すだちの「えぐみ」をノワゼット(ヘーゼルナッツ)で調和させ、全体のバランスと香りの高さを追求。審査員からも「息を呑むほど繊細。柑橘とヘーゼルナッツが見事に調和している」と絶賛 。

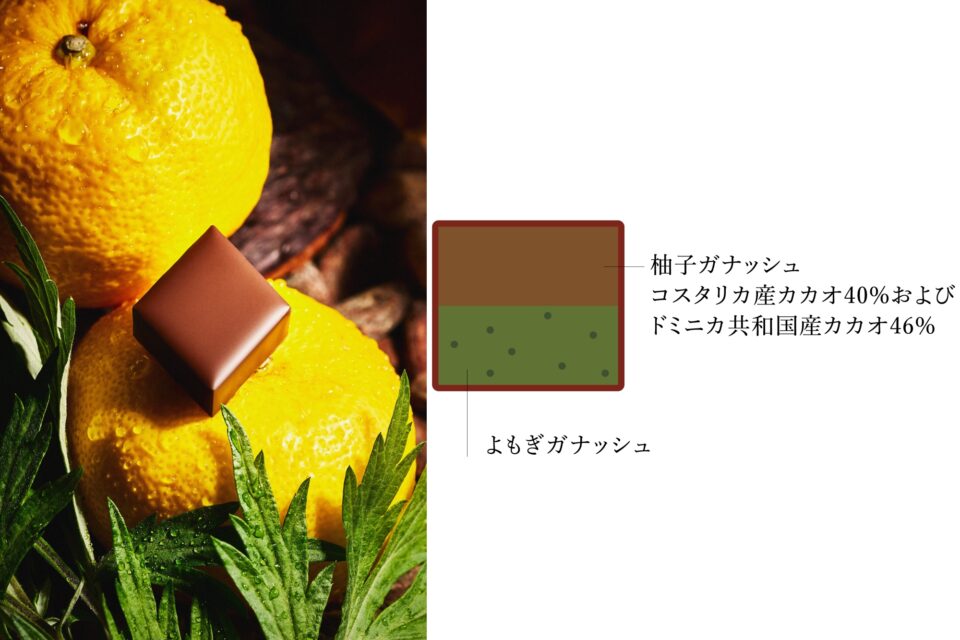

・No.4 柚子とよもぎ

コスタリカ産カカオ40%・ドミニカ共和国産カカオ46%をブレンドしたショコラオレの柚子ガナッシュに、ほろ苦いショコラブラン(ホワイト)のよもぎガナッシュを合わせた二層構成 。

独特な香りの柚子に、日本特有のハーブ”よもぎ”の持つ「えぐみ」が交わることで、酸味と香りの調和を追求。ミルキーなショコラブランのガナッシュが、複雑で奥行きのあるマリアージュを際立たせています。審査員は「ミルキーな味わいが柚子の香りを引き立て、私たちを魅了した」と評価。

これらの作品は、ショコラノワール(ダーク)のシャープさが柑橘の個性を「トゲトゲしく荒々しくしすぎる」のを避けるため、あえてショコラオレを多く使うことで、ミルクのまろやかさが柑橘のフレッシュな香りを引き立て、全体に温もりのある調和を持たせている点も、シェフの計算し尽くされた戦略となっている。

Part 2:クリエイションの源泉:常に「香り」を問い、未知の味覚を耕す

ショコラティエとしてだけでなく、多岐にわたる事業を統括される辻󠄀口シェフですが、その尽きないクリエイションの源泉はどこにあるのでしょうか。

『秘訣は毎日考えることですね。常に、何か驚きというものを探しています。それは味なのか、プロダクトなのか、サービスの仕方なのか、全部含めてです。』

特にシェフが今、最も重視されているテーマが「香り」だと言います。

1. 新たな時代を築く「香りの革命」

『これからはやっぱり香りなんですよね。香りをどういうふうに表現するかっていう時代になってくる。今まで食感ってすごく大事だったじゃないですか。これからは香りをテーマに掲げたお菓子作りを目指そうと思っています。』

そのために、シェフは減圧器(ジンなどを抽出する機械)のような最新の機械を導入し、香りを水で抽出するのか、油で抽出するのか、持続力や表現の違いを徹底的に探求されています。その結果、例えば「和ハッカ」を温州みかんに合わせるように「柑橘をさらに引き立ててくれる素材」を見つけ出し、ボンボンショコラの新しい魅力を創造しているのです 。

2. 日本の独自性は「技術の継承」と「発酵」にあり

シェフが考えるLE CHOCOLAT DE Hのショコラの独自性は、日本固有の素材だけでなく、日本の歴史観と発酵技術にあると言います。

『僕自身の個性っていうのは、日本人として、日本の素材、日本の持つ発酵、日本の食感といったものをボンボンショコラに込めること。ナノショコラにするとかね、そういった技術で僕独自の世界観を表現してきました。』

さらに、「FARM to BAR」という概念を追求し、ペルーに自社農園を持つことは、この発酵への探求心を深めるための次のステップだと語られました。

『発酵の段階で、現地で採れる柑橘やコーヒーの果肉(カスカラ)を一緒に発酵させたらどうなるだろうかと。ケミカルな香料で表現するのではなく、自然の産物の中で、カカオ豆のクオリティを上げていくことができる。』

このアプローチは、今、コロンビアのコーヒー豆が発酵技術で品質を高めている成功例と同じであり、辻󠄀口シェフは、カカオにおいても「自然の発酵力」を引き出すことで、未来のチョコレートの価値を高めようとされています 。

Part 3:未来へのバトン:「スイーツ育」と国際舞台の意義

辻󠄀口シェフにとって、サロン・デュ・ショコラ・パリに出展し続けること、そしてスイーツ協会理事として尽力されることは、単なるビジネスではありません。

1. サロン・デュ・ショコラの最大の意義

『最大の意義は、再認識できることです。やってきてよかったな、この道で正しかったんだ!ということを。全世界からファンが来てくれる。琉球食材や能登の素材を使ったショコラの世界観を知っているヨーロッパのお客様がすごく多いんです。』

そして、もう一つ重要な意義は「スタッフのポテンシャル向上」だと言います。

『自分たちが作ったものが、これだけヨーロッパの人たちに愛されている。それを販売しながら感じることができる。この体験が、彼らのポテンシャルを上げている。』

シェフは、パリで新しい機械やカカオのトレンド、そして取引業者とのネットワーク(豆の品種など)を常にチェックされており、サロン・デュ・ショコラは「新たな味の世界を築くための、最高の情報収集の場」でもあると語られました 。

2. 子供たちに贈る「スイーツ育」の哲学

辻󠄀口シェフが長年提唱されている「スイーツ育」のビジョンは、教育的な面にも及びます。

『スイーツ育は、子どもたちに成功体験と自分自身の肯定力をつけるためのものです。素材を探す、お菓子作りという段取り(順番)を間違ってはいけないというプロセスを経験し、それをサプライズで誰かにプレゼントして喜んでもらう。喜んでもらえると、自分自身の肯定力がすごくつくんです。』

シェフは、このメソッドを日本の家庭科の授業に取り入れたいという壮大な夢を持たれています。これは、単に技術を教えるだけでなく、「段取り力」や「自分を肯定する力」といった、社会で生きる上で最も重要なスキルを、スイーツを通じて育むという、未来への希望に満ちた提案です 。

Part 4:ウガンダへの新たな一歩:持続可能なサプライチェーン

インタビューの最後には、LE CHOCOLAT DE Hの新たな取り組みとして、アフリカ・ウガンダのカカオ農園で活動する日本人女性とのコラボレーションが語られました。

その女性は、現地の方の自立を促すためにカカオ農園を運営しており、そのカカオを使ったローストされていない「生カカオショコラ」を使用した新作も、今回、ポルト・ド・ヴェルサイユで開催された、世界最大のチョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ」でお目見え。

日本では、2026年のバレンタインシーズンに出店する催事などでも展開します。

ペルーでの「FARM to BAR」 に加え、アフリカのウガンダという地での倫理的なカカオ調達への挑戦は、辻󠄀口シェフの「ショコラにかける熱い思い」が、いかにグローバルな視点と社会貢献に深く根ざしているかを証明しています。

2026年1月中旬より販売開始予定の金賞受賞作品「日本柑香」 をはじめ、辻口シェフの尽きない探求心と情熱が、私たちに最高のショコラの世界を見せ続けてくれることに、心から感謝し、期待しています。

ショコラの未来は「職人の情熱」と「対話」が灯す

今回の辻󠄀口シェフへの単独インタビューで深く感じたのは、日本の職人技は「感性」だけでなく、「科学」と「倫理」に裏打ちされているということです。

辻󠄀口シェフは、絶滅の危機にある日本の最古柑橘の「えぐみ」を研究し、それを世界最高峰の舞台で「旨味」として認めさせました。その根底にあるのは、葉一枚にも宿る素材の個性を逃さない、飽くなき探求心です。

そしてその情熱は、ペルーの農園での「発酵」の探求、そして子どもたちに贈る「スイーツ育」へと、未来へ向かう力強い連鎖を生んでいます。

今、カカオは気候変動という最大の危機に直面していますが、この危機を乗り越える鍵は、【パリ・第2弾】日本とパリの絆、30年目の約束:ショコラ界の巨匠エヴァンと伊勢丹が語る「カカオの未来」 で記したエヴァン氏が示したような生産者との「対話」と、辻口シェフが体現する「素材の根源」への回帰、そして「次世代への継承」という、職人の情熱に他なりません。

私たちスイーツファンは、ただ美味しいものを食べるだけでなく、その一粒に込められた物語と未来への愛を感じ取ること。

それこそが、この甘美な文化を支える最も大切なことではないでしょうか。